2002年1月1日 発行/Lattice vol.1/

P85~91 未来の医師を育てる3 ※こちらの記事は2002年1月1日発行のLatticeにて掲載された内容です。著者はYMS講師 七沢先生です。

亀田総合病院21世紀の挑戦

─先端を走る「研修制度」を中心にして─

Text by Hidefumi Nanasawa

浅田次郎原作で、映画、ドラマになった「天国への100 マイル」という小説をご存じだろうか。くたびれかけた中年のオヤジが、重い心臓病を患う年老いた母親を乗せて、東京から100マイル離れた病院を目指し母親を乗せたライトバンを走らせる。それは自らの人生の再起をもかけた挑戦だった。大学病院では不可能と言われた手術は見事成功。母親はもちろん、主人公自身の人生も救われる感動物語だ。

「神の手」を持つと言われる心臓外科医のいるその病院にはモデルがあった。千葉は鴨川、海沿いのリゾ—卜地に忽然と現れる巨大施設、亀田総合病院である。亀田総合病院は理想の医療サービスを目指し、常に新しいチャレンジを続けることで、内外から取材されることの多い病院である。また、あまり知られていないことだが、研修制度の充実は国内でも指折りのものであり、研修病院としての人気は全国1 、2 位を争うほどなのだ。

平成14年度より、医師の研修が法律で義務付けられる。これまで研修システムは各大学や研修指定病院の裁量に委ねられていたのだが、その内容は研修機関によって様々であり、なんと、システム自体確立されていない機関が大半を占めているのだ。そこで、亀田総合病院を取材に訪れ、研修制度について、さらには理想の医療サービスの提供についての意見を求めた。

1.医療事故と研修制度

医師の危機管理能力はお粗末

21世紀に入り、様々な分野で改革が行われている。これまでの旧体制は急速にその弱点を露呈し、病巣部にはメスが入れられるようになった。医療の世界も例外ではない。高度な専門性と因習的な封建主義のために、これまで、ほとんどその実態は一般の目に触れることはなかった。しかし、情報公開の波と薬害エイズ問題に端を発する一般市民の医療過誤への関心の高まりが、医療の世界の重い鎧戸を開け始めた。新聞やテレビのニュースでは毎日のように医療事故が報じられるようになった。

2000年7月、ある有名国立大学付属病院で、患者を取り違え、手術の必要のない患者に肺ガン摘出手術が行われるという、耳を疑いたくなるような医療ミスが起きた。数年前に、某市立医科大学で患者取り違え事件が起き、世間に衝撃を与えたばかりにもかかわらず、同じような初歩的ミスによる重大な結果を招いてしまった。また、その直後には同じ大学病院で、研修医による抗生物質の通常量の10倍という過剰投与の結果、幼い子供の片手の指全部を切断するに至るという、痛ましい事故(事件)が起こった。

このように、医療ミスの報道によって、医療現場での人為的エラーが日常的に起こりうるという、いわば当たり前の事実と、事故の防止システムがほとんど全く存在しないという、日本の医療のお粗末とも言える実態が浮き彫りにされつつある。

しかし、医療ミスは最近になって増加しているのではない。医療が人間の行う行為である以上、ミスは必ず起こる。最近までは医療ミスの大半はミスを犯した機閲により隠蔽されていただけにすぎず、情報公開をする側はもちろん、求める側にさえ、その意識は薄かったのであろう。医療ミスに関する報道が最近増加してきたことは、事実がきちんと表面に現れてきたことを考えれば、むしろ健全なことなのである。なにしろ、全国には9900以上もの病院が存在するのであるから、仮に各病院が1年に1回ずつ重大ミスを犯したとして、それが全部公表され、報道されれば、毎日30件近くの医療ミスの記事が新聞紙面を埋めることになるのである。ほとんど毎日のようにどこかで重大ミスの起こる可能性があるのが現実だ。ここまで実態が明らかになってきた以上、ミスを未然に防ぐためのシステムと、ミスが起きた後の適切な危機管理とその処理システムの確立が、緊急課題といえる。また、現場の医師をはじめとするスタッフにも危機管理能力が求められてきたと言えよう。

きちんとした研修プログラムはほとんど存在しない

今年も8000人を超える医師が誕生した。医師は国家試験合格後、大学病院またはその他の市中研修指定病院で通常2年間の研修を受ける。その期間に一人前の医師になるべく、実践的な経験を積み、臨床技術を磨く。では、研修制度とは一体どのようなものなのであろうか。

厚生省は初期臨床研修を、総合臨床研修(スーパーローテート研修)、ローテート研修、ストレート研修の3つに分類している。そのうちもっとも望ましいとされるのは、総合臨床研修であるが、これを受ける研修医は全国でわずか4%しかおらず、約65%が専門科目を複数回るだけのローテート研修、残りの約30%がストレート研修を受けるものである。

我々一般の素人からすれば、さぞかし高度なプログラムの下、システマティックな研修制度が行われているように見える。ところが、驚くことに、大半の研修医が受けることとなるローテート研修には、きちんとしたプログラムは存在しないのが実情だ。しかも、医師研修部というセクションを設けている大学は一つもないのである。昔ながらの徒弟制度がこんなところに残っているのだ。

もちろん、プログラムや部門さえあれば適切な研修ができるとは言わない。しかし、高度に分化し、世界でも最先端の技術を誇る現代の日本の医療現場において、研修プログラムが存在しないというのはいかがなものか。それはまるで、オリンピックを目指す運動選手にトレーニングメニューを与えていないようなものである。見よう見まね、良き指導者に当たるかどうかで将来が決まってしまう。

毎年100人近くの医師を生み出す各大学の医学部で、一度に大勢を相手に指導する側としても、研修医全員に完璧な知識と技術を伝授することなど所詮不可能だと諦めているし、その努力をする責任感もなかなか持てない。ある大学の臨床実習では、指導医が実習のことを当日になっても知らず、学生はただビデオを見せられて終わり。こんな臨床実習が何回もあるそうだ。

厚生省は度重なる医療ミスと医師の実力偏差に歯止めをかける方策として、医師の研修を義務づける旨の法案を国会に提出し、2004年から実施する運びとなった。各大学病院を始めとする研修指定病院は、こぞって研修プログラムの制度化に着手する。ところがこの作業は非常に困難を極める。ただでさえ人手不足の大病院で、指導医が臨床現場での仕事とプログラムの下で研修医を教育することを両立するなどほとんど不可能に近い。ノウハウもないし採算面からも割に合わない。「我々もそうやって先輩方の技術を見よう見まねで学び、自分の努力でここまでやってきたのだ。それが出来ない奴は医者として失格だ。うちの病院ではやっていけない」—というのが現場の医師の本音だ。ところがそこで失格してしまった医師でも他の病院で雇われる可能性は高い。もちろん患者にその情報は入らない。

2.亀田総合病院の研修制度

「患者様」中心の医療を実践する

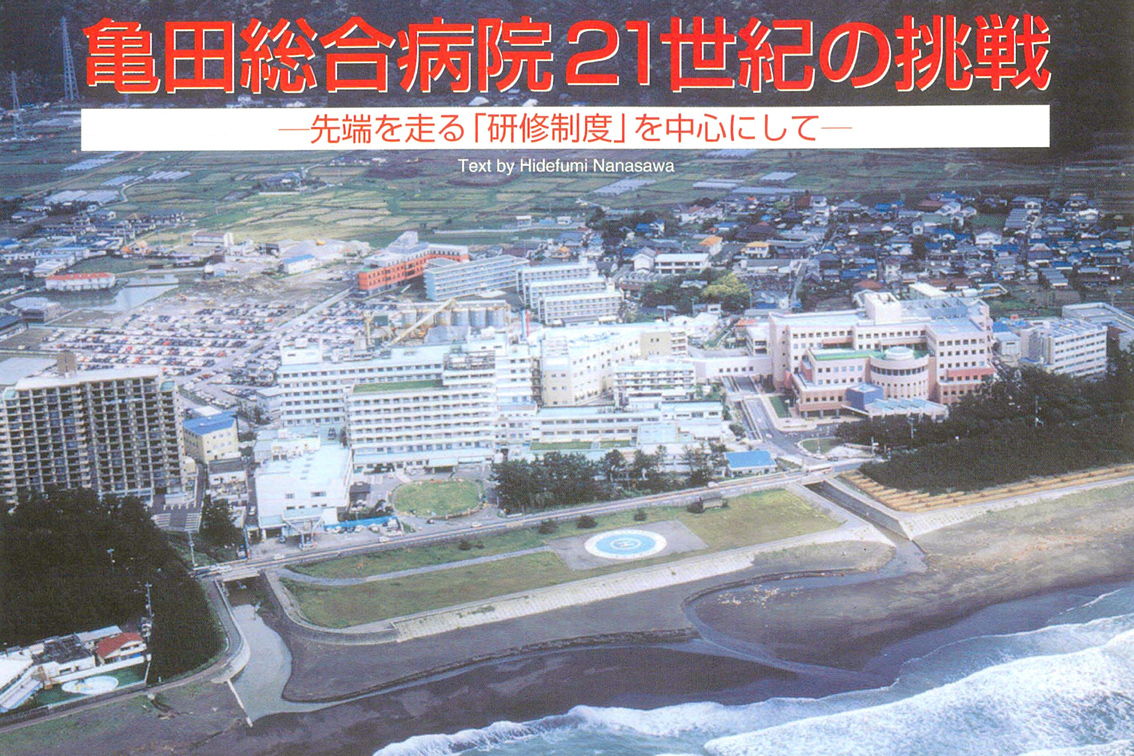

千業県鴨川市に、「理想の医療」を追求し、マスコミなどでその名を全国に轟かせている病院がある。亀田総合病院である。この夏、取材をする機会を得た。東京から南東に50マイル、東京湾アクアラインを使えば、都心部から車で行って、わずか1時間半の距離にその病院はある。

亀田総合病院を中心とする医療法人鉄蕉会は、江戸時代オランダ人医師シーボルトの直弟子の1人であった亀田自證(じしょう)(直弟子の中には、嵩野長英、渡辺華山、また順天堂開祖の佐藤泰然などがいた)を祖先に持ち11代続く医者一族の亀田四兄弟により経営される。その経営理念は「患者様(「亀田」では必ず”様“付けなのだ!)中心の医療の実践と、社会インフラとしての病院の役割の充実」である。

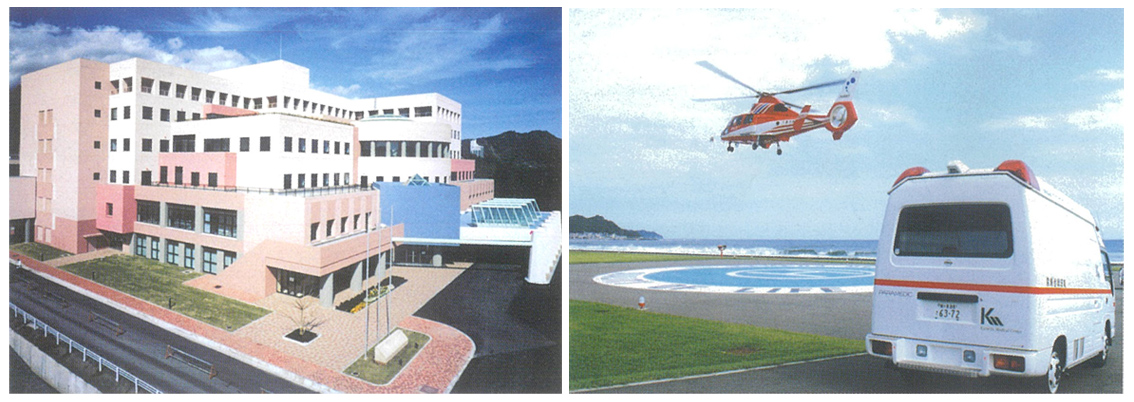

1995年に全国初の外来専門クリニックを設立。その外観はシーサイドのリゾートホテルといった感じで、青い空にサーモンピンクの外壁が映える。国道を挟んですぐの海岸沿いには救急用のヘリポートがある。オーシャンブルーに塗られた円形のポートには“Quality Of Life”の文字が縁取りにくっきりと浮かぶ。一刻を争い、離島からヘリコプターで運ばれる患者が、あるいは隊員がその文字を目にしたときの安堵感と期待は想像に難くない。

亀田総合病院(2001年撮影)、(左)外観・(右)ヘリポート

正面玄関の車止めにはデパートのエレベータ係のような制服の女性が患者を出迎える。車椅子や介助が必要な場合にはすぐに対応する。「ホテルでは当たり前のサービス。健常者の比率が多いホテルより、出迎えサービスが悪いのは変でしょ」。四兄弟の三男で院長の亀田信介氏は言う。クリニック裏にある立体駐車場は、雨が降っても濡れることなく院内に行けるよう設計されているし、各階に乗り捨て可能な車椅子が用意されている。

エントランスをくぐると、4階まで吹き抜けの、ホテルと見間違えるほどの明るく開放的なアナトリウム。1階奥の売店から香ってくるアロマグッズのほのかな香りはここが病院であることを感じさせない。床はなんと絨毯敷きである。さらに驚くことに、白衣の看護婦や医師の姿はほとんど見えない。代わりに子供が遊んでいたりする(?!) 。副理事長の娘さんが「うちのクリニックは近所の人たちの憩いの場にもなってるんです。家族で遊びにくる人たちまでいますよ」と言って、クリニックを案内してくれた。

亀田総合病院(2001年撮影)、(左)エントランス・(右)受付

さらに、クリニックを設計する際、医療スタッフが患者に見えないように、別の動線を設け、必要以上に医療スタッフと来院者の接触を避けている(ディズニーランドでも従業員用動線は地下にある)。これは院内感染の予防や患者の精神的なケアに効果的であるそうだ。血液や検体も、特殊なカプセルに入れ、院内を走るバキューム・チューブによってしかるべき場所へと瞬時に送られる。よく大きな病院で見かける検尿容器や試験管をかごに入れて運ぶおじさんの姿はこの病院にはない。

医師の研修は「生涯学習」が基本

このように、画期的なシステムと徹底したサービスの提供を進めるためにもっとも重要なのが、優秀なスタッフの確保であろう。その高い理念を理解し、忠実に職務に反映させるには、絶大なる忠誠心と向上心が不可欠である。

もちろん、内外から常に優秀なスタッフを募ってはいる。しかし注目すべきなのは、優秀な医師を育成するための医師研修部が存在することである。日本の病院勤務の医師の大半は、病院を自分の仕事場以上のものとは考えないのが実情である。要するに、病院の理念や経営方針と自己の理念や信条は必ずしも一致しない。むしろ、矛盾を承知で、いわば開業するまでの、あるいはさらに待遇の良い勤務先への腰掛け的存在にしか考えていない医師が多いのである。

ゆえに彼らは、病院全体の経営状態はもちろん、公衆衛生や地域への貢献度、後輩の教育などにはあまり関心がない。ミスが起きても責任追及の手から逃れることばかりに意識は集中する。そんな日本の大病院の嘆かわしいとも言うべき状況とは全く無縁の「亀田」は常に最高の医療を目指すことで、スタッフも誇りを持ち、医療に対する忠誠度を高めているのだ。

「亀田」は医師の研修に関して『生涯学習』を基本としている。医師たるもの、日々知識の集積、技術の向上はもとより、患者の心身のケアの方法、医療経済、公衆衛生、ひいては医療を取り巻く様々な社会現境に関する学習を怠ってはならない。「亀田」では良き臨床医を育成する必要性に鑑み、医師研修プログラムを作成し、医師の教育にあたっている。四兄弟の次男で副理事長の亀田隆明氏はこう語る。「卒後教育の充実こそ21世紀の医療の最重要課題です。将来的には「亀田」の役割はよき臨床医の育成にあると言っても過言ではないでしょう。これからはどの大学を出たか、ではなくて、どこで研修を受けたかがその医師を採用する側の基準となるでしょうね。実際、アメリカではそれが基準ですし、日本もそうなるべきです。今度の研修義務化の影響で、関東圏の複数の大学と研修システムのプログラムを相談するようになりました。やっと日本の医学部もきちんとした卒後研修プログラムの必要性を認識するようになってきたんです」と言う。亀田総合病院の研修医を教育する期間は、初期研修期間と呼ばれ、2年間で医師として最低限必要な知識と技術を身に付ける。具体的にはスーパーローテート方式(総合診療研修。内科、外科、小児科、救急の少なくとも4科を回る)を採用し、研修医には各科で、100%研修のためだけの日常を送ってもらう。

給料は月額30万円以上を支給し、基本的にアルバイトは一切禁止である。卒後教育システムの確立した米国で実際にレジデントを経験してきたスタッフを中心にした卒後教育委員会を設置し、絶えず、プログラムの見直しや改善を行っている。初期研修が終了すると、各科ごとに2〜5年間の専門研修(シニア・レジデント)が用意されている。

その委員長を務める西野洋氏の専門は神経内科で、かの有名な米国メイヨークリニックでレジデントを終了、その後同クリニックで指導教官としてのキャリアを持つ。西野氏は「社会には良い開業医が必要なんです。患者様に一番近いのは開業医ですから。うちの役割は、亀田の医師を研修することだけではなくて、優秀な開業医を育成することなんですよ」と「亀田」の他のリーダー達と同様、その視野は病院の外、地域社会に及ぶ。

開業医と総合病院の連携がうまくいけば、医療の効率化はずいぶん進むはずである。実際、鴨川市を始めとする千葉県内の小規模病院や開業医のいくつかは電子カルテを共有している。Web上で情報をやり取りし、患者に必要なサービスを効果的に提供しているのだ。

また、「神の手」を持つと言われその名を全国に轟かせる心臓血管外科の外山雅章氏も後進の指導には熱い。彼の下でシニアレジデントとして4年ほどの指導を受けると、どこの医療機関でも通用する手術の上手な医師となる、とまで言われている。実際に、昨年も外山氏の弟子の1人が某大学に教授として招かれている。

受け入れられる研修医の数は限られる

このように、高度に洗練され、全国でも屈指の研修制度を持つ「亀田」が受け入れることのできる研修医は、毎年わずか12人程度である。大学病院が毎年60〜100人受け入れることを考えると非常に少ない。全国からその評判を聞きつけた学生が研修を希望すると、5〜6倍の倍率になってしまう。

特に今年は各有名医科大学からの見学が多かったため、10倍近くになることは必至だそうだ。全国でも人気の高い研修指定病院は他に、聖路加国際病院、虎ノ門病院などがあるが、いずれも高倍率でそう簡単には研修を受けることができない。因みに「亀田」の筆記試験は国家試験よりも相当難しく、面接試験は英語で行われるそうだ。

研修病院での研修医の受け入れ可能人数がごく限られるのは次のような理由だという。たとえば麻酔医の研修を考えると、初めて挿管をする研修医たちには指導医がマンツーマンでつく必要がある。そして大学病院でも手術室の数は10〜20室程度であり、研修医たちを教えながら行える手術の数も数件/日というのが実状である。同時期に5名の研修医を受け入れるとする。3ヶ月の研修(亀田総合病院はこのスタイル)を行うとすれば、年間可能な研修医の数は5×(12ヶ月÷3ヶ月)20名である。実は日本の800床程度の病院でまじめに初期教育を考えると、この程度の数が限界であることがわかると思う。ちなみに亀田ではすべての研修医におおむね100例以上の全身麻酔を経験させ全身管理を教えるのだという。

確かに、医師も社会的には単なるひとつの職業に過ぎない。「生涯手に職を持つ」ということだけで医師を選ぶことも許されるのかもしれない。ただ、ここまで封建的で密室的な体制を患者の犠牲の下に許しておくわけにはいかないであろう。「確かに変革は痛みを伴うが、その痛み、元は患者の痛みだ」と声を大にして訴えておられたのは、「神の手」を持つ心臓外科外山医師である。

亀田総合病院(2001年撮影)、(左)レストラン・(右)キッズルーム

3.良き医療はどうあるべきか

社会的役割を俯瞰できる医者が必要

今回の取材を通して感じたことは「良き医療とは、そして良き医師とは何であろうか」そして「良き医師になるためには何をどう学べばよいのか」ということである。古くから「医は仁術」であるとか、「医のアート」だとか言われているのだが、いずれも言わんとするところは、医師という職業は「人間性」の占める割合が多いことを指摘しているのだと思う。

医師という職業は、ある時は冷静な科学者として、またある時はアドバイザーとして、患者の立場に立った心温かい良き理解者として、さらにまた、サービス提供者として、それぞれの役割をうまくコントロールしていなければならない。相手にするのは病原菌や医療機器、様々な薬品であると同時に、生身の「人間」である。そしてさらには人間の集合体である社会(家族という単位から市町村、国にいたる共同体まで)までも守備範囲は広がるのだ。

特に開業医には地域の医療を通して、様々な役割がある。公衆衛生はもちろんであるが、「この子はどこの子でどんな家庭環境で育てられているのか」とか「このうちにはいじめられっ子がいる」とか「あそこの爺さんはいつ頃からボケているのか」「八百屋の女房は頭痛持ちだ」とか「ここの会社で働くやつはストレスが多い」など、地域の住人の様々な状況を把握していけば、医療の社会的役割は広がるはずである。そして、複数の開業医の必要に応じた連携で、市中病院や大学病院に患者を移送するなどして効果的な医療サービスを提供するのが義務であろう。

中国の春秋戦国時代の「国語」という書物の中に「上医は国を癒す」という文句があったそうだ。良き医者は病人個人を癒すだけでなく、地域全体にも目を配り、必要な情報提供と啓蒙による社会貢献を実践していくので、自ずとその国も癒されるといったところであろう。現代のように高度に発達した複雑な社会構造の中では、個人の医師が「上医」として国を癒すことを求めることはできないが、社会的な役割を広く俯瞰できる医者が求められていることは確かである。

最近の不景気のせいで、医学部受験の倍率が上がっている。就職難のご時世であるから、なるべく手に職をつけて収入の安定した職業を目指す若者が増えているという。それはそれで、現実主義的であり、尊重されてしかるべきである。問題は、動機ではなくて、医師を育成する教育のあり方にある。江戸時代中期の国学者として名高い本居宣長も本業は産婦人科・小児科の医師であった。ところが、死体を扱い、手を血で染め、汚物や病原菌にまみれ、患者に仕えなければならないその仕事を「医師は、男子本懐の仕事ではない」と子孫に教訓として残しているのだ。当世風に言えば「危険・汚い・きつい」のいわゆる3K の職業といったところであろう。

それでも医学という知的で高度な分野に身を置く喜び、生命の神秘感、さらには社会貢献度の高さは他のどの職業にもない、「やりがい」を期待させる。それに今のところ医師の生活レベルは少なくともサラリーマンの平均よりは高そうである。いわば憧れの職業とその地位を飛躍的に向上させてきた“医者”も人々の期待を裏切るとき、それに対する非難は必要以上に厳しいものとなる。求められるものは果てしなく「して当たり前」「できて当たり前」のことだらけが宿命なのである。

問題解決能力、人間性が求められる

戦後に医療保険制度が確立して以来、大学の医学部は入試における最難関だった。入学した学生の大半は、受験勉強に青春を費やし、受験勉強以外のこと、例えばスポーツや文化活動に打ち込む時間は取れなかったであろう。だから「患者さんの気持ちになって考えられる医者になりたい」と言いながら、本の一冊も読まない、情操面の発達はおろか心や想像力のない高校生が平気で医学部を目指すことになる。一方で医学は、遺伝子治療の導入、再生医学の研究など日進月歩。しかし、それでも癌やエイズなど治療法の確立していない病気も多い。人間は機械やコンピュータとは異なり、神が創った複雑かつ神秘的な被造物なのである。そこで医師は患者に相対して既知の医学、既得の医術を間違いなく繰り返し行うだけでなく、時代の進歩を的確にキャッチアップし、自ら能力を高め、研究的に行動する習慣を身に付けた、「生涯学習者」である必要がある。

また、わが国は高齢化と共に、難治性の慢性疾患が増え、その上高額高価の医療品や医療機器が、ふんだんに使われるようになり、国民医療費は、年間30兆円を超えるようになってしまった。そこで、医師の条件に、限られた医療資源の適正な分配使用ができるという経済性や、社会の中の医療を担当するという社会性が加わってきたのである。単に数学や物理の成績が良いだけでは、医師の条件を大きく欠くことは間違いない。知識や技術を身に付け、自然科学の幅広い問題解決能力を持たねばならないし、さらには、患者はそれぞれが様々な個性と背景を持った一人の人問なのだから、それに相対する想像力、人間性までが求められる。そして、先に述べたような経済性と社会性を求められるとすれば、万能を期待されるに等しいのだ。

大学医学部で社会性や、倫理観を養うことが難しいなら、メディカルスクールの整備を推進すべきであるし、基礎・臨床研究者を育成する学部を別に設けるなど思い切った構造改革をすべきである。いつまでも封建的だとか、閉鎖的だとか言われたままにしておくことはない。

国民に求められる理想の医師を育成することは難しい。だが、それに向けてチャレンジをし、実現しようと努力している病院が実在する。これから医師を目指す学生諸君には是非一度亀田総合病院を見学に訪れることを勧める(驚くなかれ、学生用見学プログラムまで完備してあるのだ)。

亀田総合病院のココに注目!①

◇世界で初めて電子カルテを開発

亀田病院では世界で初めて電子カルテを開発した病院でもある。院内には無線LANが設備され、医療スタッフはノートパソコンを使ってどこでも患者のカルテを見たり、必要なオーダーをすることが出来る。例えば看護婦は検温など必要な処置を行う際に患者のベッドサイドでパソコン画面を見て、それまでの経過や必要な情報を確認できる。また、投薬や点滴などの処置後その時期や数値を打ち込むのだが、それが適切でない場合にはパソコンが判断し、警告をしてくれたりする。

院内のどこにいてもその患者のデータがリアルタイムで確認できるので、担当医師以外のチェックも可能。そのため、治療行為は自然と批判に耐えるレベルのものに上がっていく。そして、いざ医療訴訟を起こされた場合にも、証拠として開示できるよう誰が見ても誤解のない記入方法が採用されている。亀田信介氏は自信に満ちた笑顔で言う。「カルテといっても、うちのは医者のメモ書きではなくて、患者様の生涯ケアマップなんです。うちに来院してからのすべての情報が時間軸上に整理されますし、検査の画像やグラフ、聴診音まで記録されています。将来的には患者様の遺伝子の情報を入力することで罹患傾向を知ることもできます。そして、その患者様に携わるスタッフは全員(もちろん、必要なセキュリティはかけますが)そのカルテを見て必要な仕事を行います。例えば、うちでは入院している患者様の食事は栄養士がカルテを見て献立を決めます。できれば患者様が食べたいものを食べていただいた方が回復も早いですから。栄養士がカルテを見る病院はなかなか他にはないでしょうね。電子カルテでなければできない制度ですよ」

亀田総合病院のココに注目!②

◇病室は隣のホテルよりきれい?!

亀田総合病院の、地域への貢献度は高い。人口約3万人の鴨川市の少なくとも3分の1は「亀田」の職員とその家族で構成される。さらに病院として、地域の雇用の促進や環境整備にも力を入れている。近所にある鴨川グランドホテルの仲居さんの話では、亀田病院は地元の誇りで、おまけに亀田クリニックの病室の方がグランドホテルよりきれいだそうだ。

亀田信介氏は雑誌やインタビューの中で繰り返し次のように述べている。

「病院は社会インフラの一つです。その役割は、発電所にたとえられます。安定した電力の供給を責務とし、決して倒産してもいけないし、また、儲け過ぎてもいけない。ホテルではお金を持っていない人を泊めなくても誰にも文句は言われませんが、病院はお金を払ってもらえないことがわかっていても仕事をしなければなりません。また、そうすることでよいスタッフが残ってくれます。良いスタッフがいて、地域のニーズにしっかりと対応できれば、その病院はなくなることはありません」

ホテルの一室のような亀田総合病院病室(2001年撮影)

亀田総合病院のココに注目!③

◇病院管理にビジネス界の常識を導入

亀田隆明、信介両氏の話を聞いているうちに、病院の採算面、さらには、これだけの医療サービスを受けるとなると、患者の負担はいかほどかと、要らぬ心配をしてしまった。それに対してもしっかりと回答を得ることができた。

外来専門のクリニックは完全予約制で、ITを駆使し患者の診察効率を限界まで高め、1日平均来院者2500人をさばく。患者の会計での待ち時間は0分、薬の待ち時間は平均7分である。また、地域の開業医から直接検査予約ができ、また結果を受け取るシステムのおかげで来院回数を最小限にすることができるなど、患者の負担も相当軽減されている。さらに、亀田総合病院の場合、平均入院日数は18〜19日(全国の平均は1回の入院あたり36日)である。これは患者の経済的な負担を軽減するだけでなく、院内感染の予防にも効果的なのだ。

また、病院管理を徹底するために、1991年に米国からジョン・ウォーカー氏を特命副院長として招聘した。そして93年には聖路加記念病院から牧野永城氏を診療統括副院長として招いた。ウォーカー氏は米国の大学で政治学を、大学院では病院管理学を学び、様々な病院の医療サービス部長を歴任。「亀田」に来て10年、大規模な外来クリニックの開院と完全なペーパーレス医療システムの実現に尽力した。マーケティングや宣伝、製品改良などと言ったビジネス界の常識とノウハウを医療現場に応用することで、従来の日本型医療体制に一石を投じ、診療の質の評価と向上を促す

「日本の医療はおかしなことばかりです。だいたい、医療報酬のうち、8割が薬と検査費用なのですから。医師の技術料はたったの2割です。これでは、医師は自分の能力を高めようとするより、いかに多くの薬と検査をするかに精力を傾けるのも無理はありません。アメリカでは医師の診断・処置料は5割ですし、シンガポールに至っては患者との折衝で医療費を決める病院まであります。医師の技術料はインセンティヴ(能力給)制度を導入すべきです」

さらに「先進国のうち医師のライセンス更新制度を持っていないのは日本だけです。これでは問題のある医師が平然とメスを持ち、薬を扱うといった恐ろしい状態をいつまでもなくすことはできません」と日本の医療制度の問題点を鋭く指摘する。詳しくは氏の著書「ニッポンの病院」(日経BP社)を読まれたい。

一方、牧野氏は、模範病院として名高い聖路加記念病院の院長を務めた逸材である。死亡例検討会の設置を手始めに、主治医権と診療領域についての院内基準を設けるなど医療の質の維持と向上に効果的な制度を考案、実践している。また、医療ミスに関しても、リスク管理委員会を設け、ミスの減少と、ミスが起きた場合の適切な対処の方法をマニュアル化している。

亀田総合病院(2001年撮影)、(左)放射線治療センター・(右)サービスカウンター

◇その他のLattice記事の紹介はこちら◇

YMS公式Facebook

https://ja-jp.facebook.com/YMS.yoyogi/

YMS公式Twitter

Follow @YMS_o

YMS公式Instagram

https://www.instagram.com/yms.web/