2002年1月1日 発行/Lattice vol.1/

P03~18 理想の「医」1 ※こちらの記事は2002年1月1日発行のLatticeにて掲載された内容です。著者は今や医師として活躍されるYMS・OGの先生が医大生の頃に書かれた貴重な記事です。

スウェーデン見聞録 私がシュタイナー病院で学んだこと…

ヴィーダル・クリニーケンの代替医療

Text by Yuka Hattori Medical Student of Juntendo University

「ノーベル賞の国」「森と湖の美しい国」「高齢者福祉のモデル国」「精密機器や通信装置の進んだ科学技術の国」「環境や平和運動の盛んな国」……スウェーデンは実に多彩なイメージを持つ。アメリカの雑誌『ニューズ・ウィーク』ではスウェーデンに関する記事が度々見られ、イギリスの『エコノミスト』でも、スウェーデン経済の特集号が出版されている。「理想とする国は?」「一度住んでみたい国は?」と聞かれると、多くの国の人々からスウェーデンの名があがるという。地球上には数限りない国があり60億もの人が住んでいながら、なぜ人口わずか890万人の小さな国がこれほど多くの関心を集め頻繁に語られるのか?また、このように好感度の高い国の医療事情、そしてそれに携わる人々は?あふれんばかりの好奇と期待を胸にストックホルムの地に着いた。

ヴィーダルクリニーケン入口(2001)

◆ヴィーダル・クリニーケン

「病気を治す」のではなく「本来の心や機能を正常に取り戻す」手助け

福祉の国スウェーデンでは、さぞ看護ボランティアが盛んなのだろうと思っていた。しかし準備を進めるうちに意外なことが判明した。介護や看護はプロの仕事として尊重されており、医療においてボランティアはめったになされていないという。医療システムや病院視察に大変な自信を持ち、自国のそれ自体を商品化しているところがあって、世界中から訪れる視察団のコーディネイトをする会社も多い。そんな状況の中、IFSジャパン社長ステファン・グスタフソン氏の推薦により、ヴィーダル・クリニーケンでの研修を許された。ストックホルム市から南へ50キロ、ヤーナ村にあるヴィーダル・クリニーケンは北欧で唯一、ルドルフ・シュタイナー思想に基づく病院である。都心部の眼を見張るほど近代的に整えられた病院とはうって変わって、こちらは環境大国の自然の宝庫を背景にしている。色とりどりのハーブがちりばめられた緑鮮やかな庭を中心に、外来診察病棟、治療・入院病棟、ヒーリング棟、ペイシェントホテルが連なる様は、こじんまりとしたテーマパークのよう。ピンクの外壁に黒い屋根、有名な建築家エリック・アスムセンの設計による、夢ある芸術作品だ。

100人以上いるここのスタッフは、自分達の役割を「病気を治す」というよりも、何らかのストレスで心身共にバランスをくずした人が、「自ら本来の心や機能を正常にとりもどす」手助けをすると捉えている。癌、免疫疾患、リウマチ、放射線後遺症など他の病院ではどうしても治らなかった人や心の病にとらわれ弱り困り果てた人達が、まるで魔法にかけられたかのように、晴れやかな顔でヴィーダルを後にするケースが相次いでいる。この特殊な治療の成果を聞きつけ、外国からも訪れる人が増えているそうだ。外国からの人の治療費は一日1万8千円。ペイシェントホテルの滞在費は一泊5千円。本国の人は無料。どんな治療をしても同一料金で、代替医療も保険対象となっていることが分かる。 訪れる人々を侵しく見守る周囲の風景、妖精が住んでいそうな木々の茂み、どの患者さんの頭上にもキラキラした光のかけらが降り注ぐ。バルト海の爽やかな風が運ぶマイナスイオン指数はどんなに高いだろうか。シュタイナーの全人的医術に加えて、これらヤーナ村の自然が、治療に一役かっているのは言うまでもないだろう。

ヴィーダルクリニーケン全景(2001)

◆シュタイナー医術

「病気に対して感謝せよ」病気は私たちに気づきと成長をもたらす

ここでは一般的な病院機能に加えて、シュタイナー医術による代替医療が行われている。この医術は西洋医学を全て修めた医師が、さらにシュタイナー派の医学校で学びマスターするもので、決して西洋医学を否定はしていない。ある程度、臨床経験を積んだ者が志すという。そのためか、今の私には理解を超える学説だった。ヴィーダルに来る前に、シュタイナー博士とシュタイナー病院を最初に建てたイタ・ベークマン博土との共著「精神科学的認識による医学拡張のための基盤」というドイツ語の本を読んでくるよう指示された。これは訳本がなく、ドイツ語の題名を前記のように日本語になおすだけで終わったが、シュタイナーに関する他の本は山のようにあり、シュタイナー医術の情報を得るには十分だった。

それによると、教育、芸術、建築、農業、経済分野で、心や魂を宇宙や自然と相つながるものと考える「人智学」を提唱したシュタイナーは、人間的医療をも促進した。そして「人間は、物質体(肉体)、エーテル体、魂、自我の四つの部分から成っており、それらの不調和が病気として現れる」と説いている。私には四つの部分について正確には認識出来なかったが、少なくとも人間は物質だけではないことはわかる。

古代、医学は霊的な認識から出発した。そして、次第に物質的へと、唯物論化してきた。今日の自然科学は、物理学と化学に立脚することによって、人体の中で生じている本来の人間的なものを排除しているように思える。「この病気にはこの薬を用いる」という勉強も大事だと思うが、さらに内的な問題点に食い込んで、そこを治すことができれば、再発することのない根治を得られるだろう。シュタイナーは100年前に、現代の検査づけ、薬漬け医療の問題点を指摘していたのである。

また、「病気に対して感謝せよ」とも説いている。「疾患は機械の部品が壊れた修理のように、その部分だけを治せばよいのではなく、精神面も含めた体全体にかかわった疾病ととらえるべきである。それに病気を引き起こした意義は、私達に気づきと成長をもたらすものだ」と。私は、ふと、聖路加国際病院理事長、日野原重明先生の言葉を思い出した。以前観たTV番組の中で、「これからは全て遺伝子レベル治療で、お医者さんの在り方も変わって来るでしょうね。病気はこの世からなくなるでしょうか?」という問いかけに、日野原先生はこう答えていた。「いや、今後どんなに生命科学が進んでも、医療人の在り方は根本的には変わらない。昔から、治療を“手当て”というように、患者の体に、直に、手を当てて触れ、癒すのが、あるべき姿だ。それに、病気は悪いものではない。必要だから、患ったといえる。人は皆、どう生きるか?どう老いるか?どう病むか?どう死ぬか?という宿題を抱えて、この世に生まれて来るのだから」私は、言葉に全人的治療の大切さを教えられ、つくづく感服したものだ。

シュタイナー派の病院、医科大学、看護・治療養成学校は、ドイツ・スイスを中心に数多く、世界中から志願者が集まっている。日本からも、元聖路加国際病院内科看護婦の伊藤良子さんをはじめ、看護教師養成所や医学校で学ばれた方は多いという。日本にもシュタイナー医療・看護研究所がある。

◆自然治癒法研修体験

スタッフの包容力溢れる笑顔にリラックス

スウェーディッシュ・イングリッシュに負けず魂でコミュニケーション(?!)

指示通り朝8時、ドクター・ミーティングルームを訪ねる。「初めの挨拶くらいはスウェーデン語でいこう。日本医学生の名誉のため、私の英語力は下の方です。と言っておいた方がいいだろう。日本女性の名誉の為、顔が赤黒く皮がむけているのは東医体のあった翌日に旅立って来たからですというのもついでに」……あれこれ言い訳したので、えらく長い自己紹介になった。飛行機に乗っている間中練習して臨んだので、我ながら立派だった。まるで英語スピーチコンテストのようだった。これでは後が続くはずもなく、その後は人が変わったように寡黙になった私だったが、ピーター・アンダーソン院長は満面の笑みで暖かく、フレンドリーに迎えて下さった。スタッフは、そろって見るからに善良そうで、包容力溢れる笑顔と言葉がけで、人の心をくつろがせるパワー全開だ。このように迎え入れられたら、どんな病をかかえた人も自ら心を開き、人間性善説を信じるに違いない。そのお陰で、私もすっかりリラックスし、あたかも常勤スタッフであるかのようにドクター達の指示に従った……はずだったが、そう予定通りにはいかず、困難を極める事態が続出した。スウェーデン人は全員英語が話せると聞いていたが、それはスウェーディッシュ・イングリッシュであった。私を「ユカ」と言わないで、「ウォゥカァ」と呼ぶ。「ウォゥカァ コム ヘー」が「ユカ こちらへ いらっしゃい」を意味すると気付くまでに、多少時間がかかった。

(左)受付と食堂 (右)ピーター医師と研修の様子

しかしそんなことも最初のうちだけ。何ともラッキーな事に、シュタイナーのコンセプトは「魂と魂の呼応」なのだから。私ははばかる事なくジャパニーズ・イングリッシュを駆使した。それも相手からの返答は勝手に自分の都合の良いように解釈するので、話がはずむのなんのって。食事は患者さんや職員と同じテーブルを囲み、準菜食をバイキングで頂くのだが、私のめちゃくちゃな質問とおしゃべりには、みな閉口したに違いない。

やっと本題の治療体験談に入る。まず、ヴィーダルの朝はシュタイナーの「魂の暦」という、魂と大自然との交感を賛美した聖句を朗読し、黙祷を捧げるミーティングから始まる。そして回診。ドクターは10人いるが、私はいつもピーター院長について滞在する患者さんの部屋をまわった。

ベッドもサイドテーブルも椅子も、暖かなぬくもり伝わる木製で、病室ではなく自分の部屋のようにリラックスできそうだ。回診というより、ご機嫌伺いに遊びに来ましたといった感じ。その際、始めに「ヘイ!」と必ず握手して心を通わせるのがポイント。じっくり腰を落ち着け、必要に応じて時間をかけて話をし、診察する。最後にお互い「タック!」「ありがとう!」と握手をして病室を後にする。1番目の部屋には19歳の男の人がいた。小腸の一部と腎臓、肝臓を摘出し、そのショックで精神的にとても弱り、大学病院から紹介されて来たのだという。2番目にはヌーナンシンドロームの24歳男性。目が見えなくなり強い薬の副作用でさらに悪化したため、自然療法を望んで滞在している。「これは珍しい病気だ」とピーター先生は興奮していた。3番目は白血病で治る見込みはないと宣告された22歳の女性。30分以上ピーター先生が気長に話を聞いていた。4番目は肝臓の腫瘍手術後、手と足の感覚がなくなってしまったという人。他にも癌患者、臓器移植後に肺炎になってしまった人、子宮と卵巣摘出後の自律神経失調症、スペインバードを食ベカンピロバクターに感染した人…体だけでなく心の緩和ケアを求めてやって来たさまざまな症状の人たち。

彼らは普通の入院患者のようにパジャマは着ていない。代謝が悪くなり落ち込みが激しいミトコンドリアディジーズの41歳の女性は体が細り、目を開けるのも大変なくらい弱って疲れているとピーター先生から説明があった。にもかかわらず、頭にリボンをつけたりスカーフをまいたりしている。しかも毎日洋服を変えていた。回診についていった時、彼女が自分のクローゼットをちょうど開けたところで、チラッと見たのだが、色とりどりの洋服が沢山あった。真に滞在を楽しむ病院ならではなのだろう。また、このようなおしゃれ心はヴィーダルの治療成果の表れともいえると思った。

診察の後、それぞれに合った治療の処方が、専門のセラピストに指示される。治療室はいくつもあって、どの部屋も3畳ぐらい。ピンクの壁、ピンクのカーテンで子宮内をイメージしているそうだ。虹のかかる風景やマリア様が赤ちゃんを抱く絵が飾られ、光によって色のかわるゲーテグラスのガラス細工など芸術性の高いインテリアがほどこされている。それ等の部屋で、次々に繰り広げられる独自の治療には「う〜む」とうならせられることしきりだった。

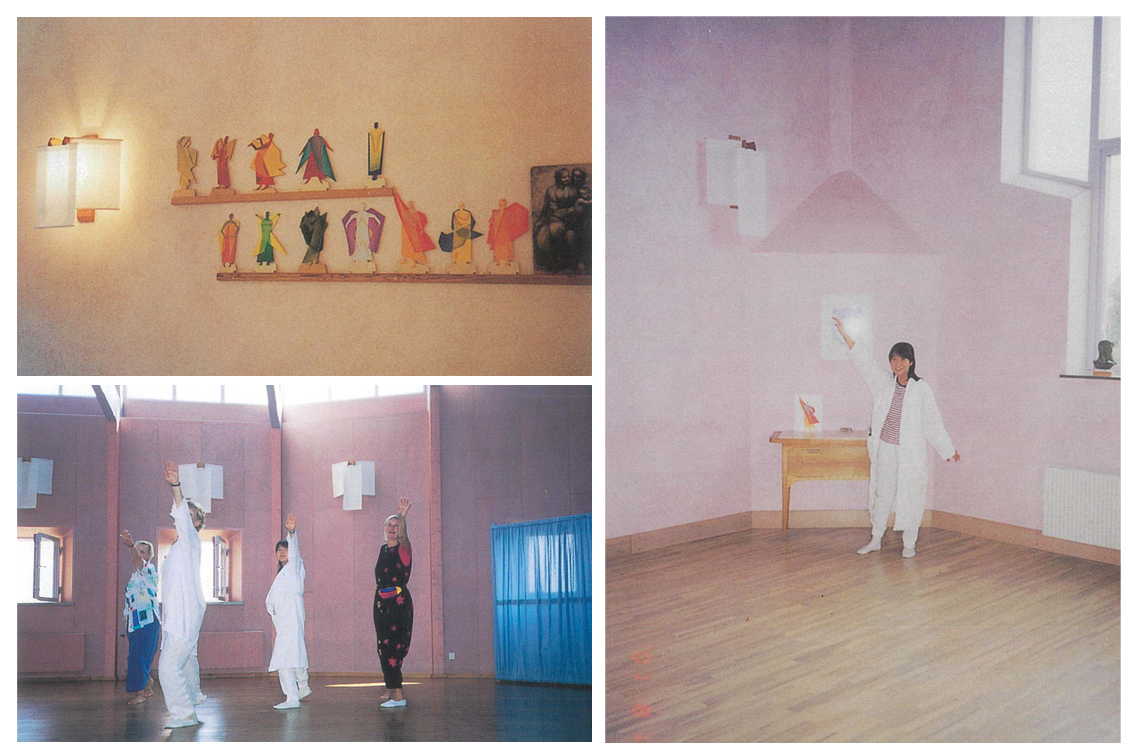

ある部屋では、お経を唱えるような声に合わせて謎めいた動きが繰り返されている。これはシュタイナーの誇る代表的な治療、オイリュトミーだ。人間の魂のうちに体験される言葉、音楽、色などの内なる身振りや法則性を体という楽器を通して目に見えるものへと表現するものだという。スウェーデン語の「ABC …Z」までひとつひとつにポーズと動きがある。このへんは手旗信号や手話と似ている。しかし肝心なのは、それぞれの動きが病気の症状に効き目ある意義を持つ点だ。例えば、肝臓病に効くポーズは「スゥ〜ゥ〜ゥ!」というあたかも催眠術をかけるかのようなゴスペルのような掛け声と共に、両手でSの字をかくようにクネクネさせる。その他にも目の病気や言語障害、肝疾患などに特効性のあるオイリュトミーを教えてもらった。未だに忘れないように家で時々練習状している(見てみたい人は、遠慮なく連絡して下さい)。

オイリュトミーのポーズ

患者さんは、週に2回、朝にボートマ・エクササイズというダンスを何人かでまるくなって体育館でやる。これもオイリュトミーの一種で天に引っ張られていくイメージを描きながら、呼吸と共にゆっくりした動きを繰り返す。「動きの中のエネルギーを探って行くのが大切」とセラピストのグニラさんから説明があった。ヨガのような、太極拳のようなもの。他にラジオ体操のようなテキパキした動きのキュラティブオイリュトミーもある。また銅の棒も使われる。患者さんに握らせて、熱効率の高い銅から伝わる自分の体温、エネルギーを自覚する為らしい。マッサージはオイルの香りがものをいう。これももちろん体質やその日の気分、症状にあったものが使われる。調合はセラピスト、ウーラさんの腕の見せ所だ。筋肉の走行にそって手全体から伝わる安心感を与え動擦法で、深呼吸と共になされるもので、按摩とは違う。一人の患者さんのマッサージが終わるとセラピストは精魂尽き果てたようにぐったりしてしまう程、気力を要する。薬草担当のナース・キャティさんはリュリッケと呼ばれるハーブを中庭から摘んで来る。それを干して煎じた液に浸した布を患部に30分湿布する。また症状によっては練りからしや生姜がそれにとって代わる。生姜をすったものをお腹にのせて冷奴状態の後、気分晴れやかに起き上がった様を目の当たりにし、ただただ唖然とした。他にも、「ジャスミンの液を注射したり、蟻を10の15乗分の1注射する」と言った。「エッ?ほんとに蟻ですか?」耳を疑った私は絵に描いて確かめたが、「そう。これは首に効く」とうなずいた。

ヤドリギの薬効も見逃せない。これは癌にとても効く。「ユカが生まれる前から、ヤドリギ療法は行われている」とピーター先生が見せてくれた代替医療の癌患者に及ぼす効力結果の記録は目を見張るものがあった。「USE OF ISCADOR, AN EXTRACT OF EUROPEAN MISTLETOE, IN CANCER TREATMENT :PROSPECTIVE NONRANDOMIZED AND RANDOMIZED MATCHED-PAIR STUDIES NESTED WITHIN ACOHORT STUDY」と表紙に記された代替医療の専門雑誌を下さったが、そこには25年間に及ぶ実験結果、驚くべきヤドリギの威力の数々が示されていた。正直言って代替医療をプラシーボと捉えては身もふたもないのだが、「病は気から」を実証する現象も一部あるのではないかと思っていた私は認識不足を知らされた。

芸術療法も各種ある。ペインティングは全て濡れた紙に絵の具で描く。患者さんは「今日はこれを描こうと思って見本を持って来たんですよ」と言って、嬉々としてやって来る。モデリングは粘土による立体造形。空間との関連において体を、暮らしを、心の在り方を見つめ直す、これぞ空間ダイナミックス。これには私もはまった。だいたい―つの治療所要時間は30分となっているのだが、患者さんが入れかわり立ちかわりするのをよそ目に私は造形に没頭した。そして完成した時、今だかつてない爽快なる達成感に満ちた自分がいた。私は癒されたのだと実感できた。「力を加えると粘土が変形するでしょ。でも体積は変わらない。この事実が大切。作りあげていく過程で自分の力を再認識する。モデリングは癌や過食症に効くのよ」とセラピストのアニカさんは言った。作品を見ると作った人の病状、精神状態が分かるそうだ。

(左)上段は鬱病患者、下段は神経衰弱患者の作品 (右)後ろの絵は鬱病患者の作品、次第に心を開き回復に向かうさまがうかがえる

スィンギング・ルームは歌を歌うところではない。体全体が楽器になったように、腹式呼吸で口頭を共嗚させ音を出す。それはどんな音でもかまわない。「体内のとらわれを吐き出すイメージと一緒に音を出してごらん。お風呂に入っているように水の波を想像して」と言うなり「ブン、バァッ、ババババァッー!」と大声で叫び始めた。笑う訳にもいかず、リアクションに困った。しかし美人でおしとやかそうなセラピスト・アンナさんの真面目なスィンギングはとどまる事を知らない。一人でいつまでもやらせておく訳にも、と思い私も頑張った。その水の波がやっと終わったかと思いきや、「さあ、次は自転車の空気が抜けるのをイメージして!プハァ〜ハァ〜、プハァ〜! 」と始まる。しばし「プハァ〜 」をやった後「さあ、次は漁師が海に行くと、アッ、魚を見つけた!捕ろうとすると頭からまるでシャワーのような水しぶきがシュワァーッ!!」とイメージも複雑になり、次第に応用編へ移ったのだった。

全てメニューが終わった後は、確かに緊張から解き放たれ体も気分もやすらいだようだった。ホッとしたというのもあるかもしれない。仕事とはいえ、来る日も来る日も患者さんと共に効果音のようなスィンギングをしているアンナさんには頭の下がる思いがした。

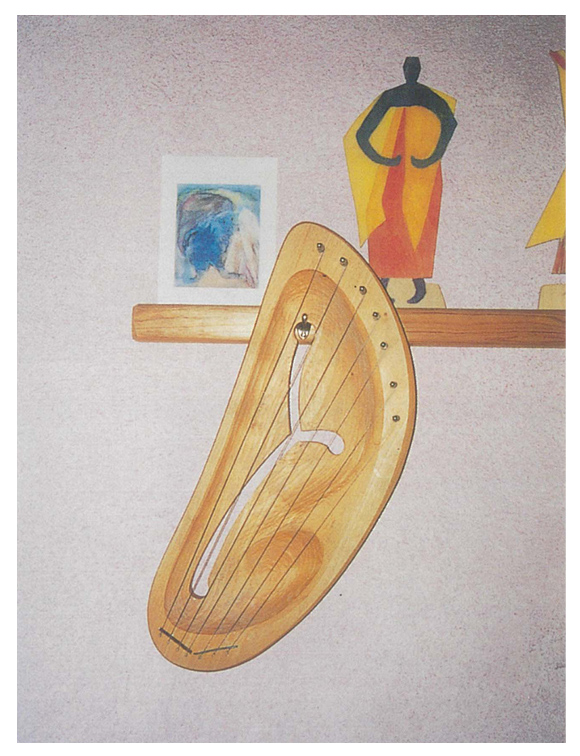

ミュージックセラピー室には、壁にさまざまな楽器が掛けられている。バイオリンなどの弦楽器やらっぱ、ホルンなど金管楽器、珍しい笛がいくつも。中でも目をひいたのはシュタイナー独自のライヤーという琴。爪弾くと、ちょっと寂しげな懐かしい音をかなでた。一体これで何人の人の心を慰めてきたのだろう。音楽療法師の方は夏休みで、お会いできなかった。

西洋琴のライヤー 「千と千尋の神隠し」テーマソングで木村弓さんにより奏でられている

治療中のセラピストたちの口ぐせは、患者さんの心中をいち早く察してか、「これはナンセンスではないんだよ。大切なのはイメージなんだ」ということ。勝手知ったる患者さんは自ら「これってナンセンスじゃないですよね」と自分に言い聞かせるように言うほどだ。それから、「ウォーム」という言葉もよく耳にした。「温かいというのはキーワードですね」と私が言ったら、「その通り!」と、パッと顔をばら色に輝かせた。「君は飲み込みが早い。シュタイナー医術を実践する為に生まれたような人だ」とその後言ったかどうかは分からないが、私のいうことなすこと、好意的に受け取って下さる様子に恐縮し、使命感に燃え献身的に患者さんを治療する姿に感動した。

この病院にTVはない。「どうしてですか?」と聞くと、ピーター院長の目がキラリと光り、少々得意そうに、こう切り返した。「どうして病院にTVが必要なんだい?」。患者さんはセンシティブなので、99%観る側が受身となるTVは、テンポ、スピードなどに悪い影響を及ぼすらしい。

できるだけ外からの剌激にさらされないよう配慮し、電器製品に近寄る事さえセーブする。電気照明も極力点けない。自然光の中で生活する。自然治癒力を活性化する為には人工的なものはご法度なのだろう。そういえば、病院に付きものの心電図の音や電気機械音も一切聞かれなかった。私は仲良くなった患者さんと記念に写真を撮りたかったのだが、カメラをむけることもはばかられた。「日本に帰ったら、この病院を宣伝する必要はない。シュタイナー医術の良いところを取り入れて、知らせて下さい。いや、それよりあなたはくれぐれも一生懸命勉強するように」。私の将来を危ぶむように、ピーター院長は最後にはなむけの言葉を下さり、1週間に及ぶ研修の幕は閉じた。

壁画など芸術的な作品が数多く飾られている

◆全人的治療病院を後にして

今までも何回か看護体験をしたが、指導医や患者さんとの心の交流面で、これほど充実感ある経験は初めてだった。「私は前世、スウェーデン人だったのでは?」と思うほど、紹介される人、出会う患者さんは初めて会ったような気がしない。エキサイティングな日々を追うごとに、私はシュタイナー医術に対する考えを変えていった。

難解な学説だからといって距離を置く前に、以下のように解釈する事にした。ここの患者さんの多くは、特に人智学的医療機関だからというよりも、人間的な治療が受けられるという理由でこの病院を訪れている。まるでSF小説にあるような最先端医療のニュースに胸躍らせる反面、病気に対する取り組みが、冷たいものになってしまっている、一般病院での治療は何か足りないと感じる人にとって、特効力を発揮するのが、シュタイナー医術なのだと。今の私にとってのシュタイナー思想は、胎教で胎児がお腹の中で聴くモーツアルトのようなものだが、将来はどんなにプラスになるか計り知れない。

ヴィーダルは緩和ケア病院、ホスピスのようなところだと思ったのだが、スタッフの人たちは口をそろえて、決してそうではないと言っていた。私の質問の仕方が適切であったか自信がないのだが、療養所でも静養所でもないらしい。ジャーナリスト高橋ユリカさんの著書「医療はよみがえるか──ホスピス・緩和ケア病棟から」の中でも、次のようにヴィーダル・クリニーケンが取りあげられている。

──進歩•発展という言葉で彩られた輝かしい未来を夢見るあまりに、治癒されない人を置き去りにしていく医療の過ちを繰り返してはならない。ホスピス・緩和ケア病棟の存在はそのための礎である。聖ヨハネホスピスの山崎医師は「生き続ける意味を見失った時、感じる心の痛みがスピリチュアルペインである」と語った。その魂の痛みを分かち合い、身体の病となって現れたSOSを、心と魂の危機として受け止めてくれるところが、ホスピス的ウィーダルではないか。しかし、「ヴィーダルはホスピスではない。どこのホスピスより良いケアができる自信はあるが、スウェーデンではホスピスというと死ぬところというイメージが強すぎる。ターミナルに関しては在宅ホスピスが中心となる」とヴィーダル理事ピーチ・フローリアン医師は言った。

ヴィーダルはシュタイナー病院以外のなにものでもないということか。そこは訪れる人々を温かく迎えてくれる半面、ある種のこだわりが感じられる空間だった。それはシュタイナー思想ゆえなのかもしれない。あるいはまた、子宮内をイメージさせるピンクの建物全体で、患者さんを擁護し癒す、下界に出る前の状態をつくりあげる地霊のせいなのかもしれない。文化や思想、社会的背景が違う日本にそのままシュタイナー医術を持って来ても、万人に受け入れられるのは難しいだろう。ピーター先生が言ったように、良いところだけを参考にするのがいいのかもしれない。最先端医療の追求ももちろん必要だが、ヴィーダルのような医療機関も今後ますます重要性を増すだろう。

医療において心が大切とは、誰もが周知のこと。言わずもがなである。しかし結果的に、全人的な視点から外れているようにみえるケースもあるとしたら、それを批判する数多の意見や書籍はもう十分だ。正義論、理想論なら誰もが言える。何故そのような結果を招いたか、そうならざるを得なかった原因の追求こそが進歩だ(こんな偉そうなことこそ、まさに誰でも言える)。それにしても、私は北欧向きだったのだと、つくづく思う。あたかも時間がなくなったかのような空間。ぼんやり、とりとめのない徒し事をあれこれ思い巡らす日々。病院のダイニングに並ぶ新鮮な有機野菜と魚介料理は食べ放題だし。日本ではたびたびダイエットをすすめられる私だが、こちらの人ときたら、どうだろう。安心感を与える福々しさに溢れている。体形面でも私は北欧的だ。

いっそこのまま永住はできないものか?ピーター先生からの病名、経過の説明も手に取るように理解できた。今となっては、大学で解剖学の再試に苦しみ喘いだ日々が懐かしい。ピーター先生の口から出る体の部位、器官ひとつひとつを確認できるたびに、解剖学教授のニッコリする顔が浮かんだものだ。私はだてに3年間、学校に通っていた訳ではなかった。

「ユカにもっと居て欲しい!」シュタイナー病院の人たちの声が、頭の中でリフレインする。ここでだったらカリスマ研修生として成功できそうだ。いや、一生研修し続けて終わる訳にもいくまい。やはり、何としても国家試験を乗り越え医師免許を手にしなければ。「おまえは疑う事を知らない。おだてに乗って帰って来なくなるのが心配だ。」ふと、YMS市川先生の言葉がよみがえった。そして正気にもどされた。

短期滞在と知ってか、客寄せパンダ的関心か、とにもかくにも、ピグマリオン効果の威力をこれでもかとこの病院で教えられた。日本でこのような待遇に免疫のない私は面食らった。そうだ。このままスウェーデンに居続けたら、私は高慢な女になってしまうだろう。このへんが潮時。ひとかどの人間になってから、またこの地にもどろう。ここで出会った思い出と教訓、そしてシュタイナー思想を、何物にも代えがたい収穫にして。

今回、短い期間ではあったが、単身でスウェーデンを訪れ、技術水準の高い平和国家のイメージが世界でも好感度の高い理由だと分かった。また、人生における真の幸福、豊かさについて改めて考えさせられ、トライ&エラーの精神と語学力の大切さを痛感した。そして何より、自分の医学生としての展望の甘さを深く反省した。

「求めよ さらば 開かれん」──貴重な学びの機会を与えて頂いた事に心から感謝している。

(著者 服部 友香/2001年当時:順天堂大学医学部学生)

■寄稿 早稲田大学教授 卯月盛夫

ドイツのシュタイナー医療

~フィルダークリニークの実践~

私の専門は、建築と都市のデザインなので、医療については全くの素人である。しかし、シュタイナーは偉大な建築家でもあるため、彼に対する興味もあり、この原稿を執筆させていただいた。シュタイナーといえば、日本では「シュタイナー学校」を創設した教育者として知られているが、本稿では、2001年の8月、妻と娘で訪ねた「フィルダークリニーク」(シュタイナー医療を実践するドイツ、シュツットガルト郊外の地域病院)を中心に、彼のめざす医療について若干紹介してみたい。

●シュタイナーと人智学

「社会の三層化」が基礎に

シュタイナー(Dr. Rudolf Steiner) は1861年2月27日、当時のオーストリアハンガリー帝国、現在のクロアチアの小さな町で生まれた。高校卒業後、ウィーンの大学で自然科学と哲学を学び、ゲーテと神智学の研究に携わる。その後文芸雑誌の組集者、労働者学校の教師、そして神智学協会のドイツ事務局長等を務めながら、多くの著書を執筆。ドイツ語圏で評判になり、次から次へと講演依頼を受けた。そして、神をめぐる論争から神智学協会を脱退し、それにかわる新たな思想として人間を中心にした「人智学」(アントロポゾフィー)をうちたてた。

人智学の基礎になっているのが「社会三層化」という考え方である。第一次世界大戦後の混乱したドイツにおいて、それまでのドイツ帝国における生活が崩壊して、新しい秩序が求められた時に、シュタイナーは社会の三層化を提案した。これは、社会を構成する「政治」「経済」「精神」の三つはそれぞれ独立すべきであるという考え方であった。

具体的には、政治的法的制度に基づく人間の「平等」、経済活動における「友愛」、精神生活における「自由」のバランスによって、新しい「社会有機体」を創る事ができると訴えた。この社会三層化運動を原点にして、彼と彼の人智学グループは、具体的な政治運動、経済運動、農業運動、教育運動、医療運動等を展開していった。

たとえば経済において、シュタイナーは労働と収入の分離を主張している。労働は純粋に他人のためになるべきであり、そのことによってその日の生活に糧を得る。しかし、その収入は職業ランクによって数量化された金額ではなく、純粋に生活支出を支えるものでなければならないというのである。この思想を実現するためには、一人ひとりの人間が消費に対する欲望をどうコントロールするかが問われている。まさに自己エゴイズムとの戦いである。

ドイツのボッフムという町では実際に20人を対象に、自分が得た収入を銀行の共同預金口座に預け、消費する場合は自分の小口座から引き出し、小口座の残高がマイナスになったら、自動的に共同預金口座から引き落とすという新しい経済共同体システムが実験されている。またシュタイナー学校の授業料は、両親の収入等によって自らが決める方式を採用し、さらに先生の収入も自己申告によって決まっているそうである。

これもシュタイナーの経済における友愛の一つの形である。このような思想は、シュタイナーの影響を受けたミヒャエル・エンデの「エンデの遺言」にも多く登場する上、近年日本でも増えて来た「地域通貨」(エコマネー)にも通じる考え方である。

●人智学医療

魂、肉体、精神の均衡が「健全状態」

1920年、シュタイナーは、「精神科学と医学」という講演シリーズの中で、「人智学医療」を提案した。その後、彼の協力者であるオランダの婦人科医、イタ・ベークマン博士がその具体的な治療の方法などを展開させた。しかし現在のドイツで、人智学医療は、シュタイナー学校ほど市民に知られてはいない。人智学医療を学ぶ私立大学はドイツ全土でわずか一つ、総合病院も二つしかない。基本的には、国家によって正当化された近代医学(ドイツでは学校医学という)や近代病院が普及しており、人智学医療は代替医療のひとつとして存在している。独特の希釈方法によって作られる薬物を用いて治療する「ホメオパティー」(19世紀後半、ハーネマンによって提案された治療法)も、やはり代替医療の―つである。

人智学において、人間は「肉体」「魂」「精神」の三つによって構成されている。「精神」とは、その人固有のものであり、その存在によって人間は動物と区別される。そして精神は病気にはならず、病気が精神の自由な展開を妨げると考えられている。

「魂」は「肉体」と「精神」を結びつけるものであり、人間の感情や意思衝動など感覚的表象を生むものである。そしてこの三つは、それぞれ互いに対立する力や作用を持っている。その均衡状態こそが「健全な人問」といわれている。この均衡状態が崩れた時が病気状態であり、病気を治すということは、その三つのバランスを取り戻すことである。したがって医者は患者に対して常に、肉体と魂と精神の統一を目標にして、全人的治療をしなければならない。

人智学医療には、薬剤などを中心としたものと、「芸術治療」と言われるものの二つがある。前者は、一般的な飲み薬や注射の他、湿布、マッサージ、入浴療法などが特徴的である。湿布はドイツでは一般的に家庭医療と思われているようだが、人智学医療の病院ではかなりの種類が使用されている。咽に効くレモンの湿布や虫刺されに効くタマネギの湿布は伝統的なもので、また湿布やお茶に利用するカモミールやミントなどのハーブは、病院の庭に植えられて利用されている。芸術治療は、人智学教育のシュタイナー学校のカリキュラムにも共通するもので、芸術表現活動を通じて、関体と魂と精神の三位一体をめざしている。具体的には、治療オイリュトミー(舞踊)や音楽、絵画、線描、彫塑などがある。大きな手術の前後に行われる竪琴の演奏によるゆったりとした時間の過ごし方や心を病んだ子ども達の粘土作業などは、極めて興味深い。

●フィルダークリニーク

患者を癒す空間的特徴が

シュツットガルトの郊外に位置するフィルダークリニークは、人智学医療を進める229床の総合病院である。しかしこの病院は、保険診療を前提とする地域病院であるため、人智学医療を受けたいという意思をもってくる患者は全体のわずか2〜3割程度である。また、大学病院のような先端医療施設を持つ病院ではない。むしろこの病院は、出産や子どもの病気、慢性の病気など日常的な分野に重点があるように思われる。次に、このフィルダークリニークの空間的特徴を以下に整理してみたい。

①この病院は、連担した都市圏の最南端に位置するため、すべての病室の南側バルコニーを通して、シュベービシュアルプと呼ばれる実に美しい山々を臨むことができる。まずこの病院の立地選択に、人間中心の人智学の考え方がある。

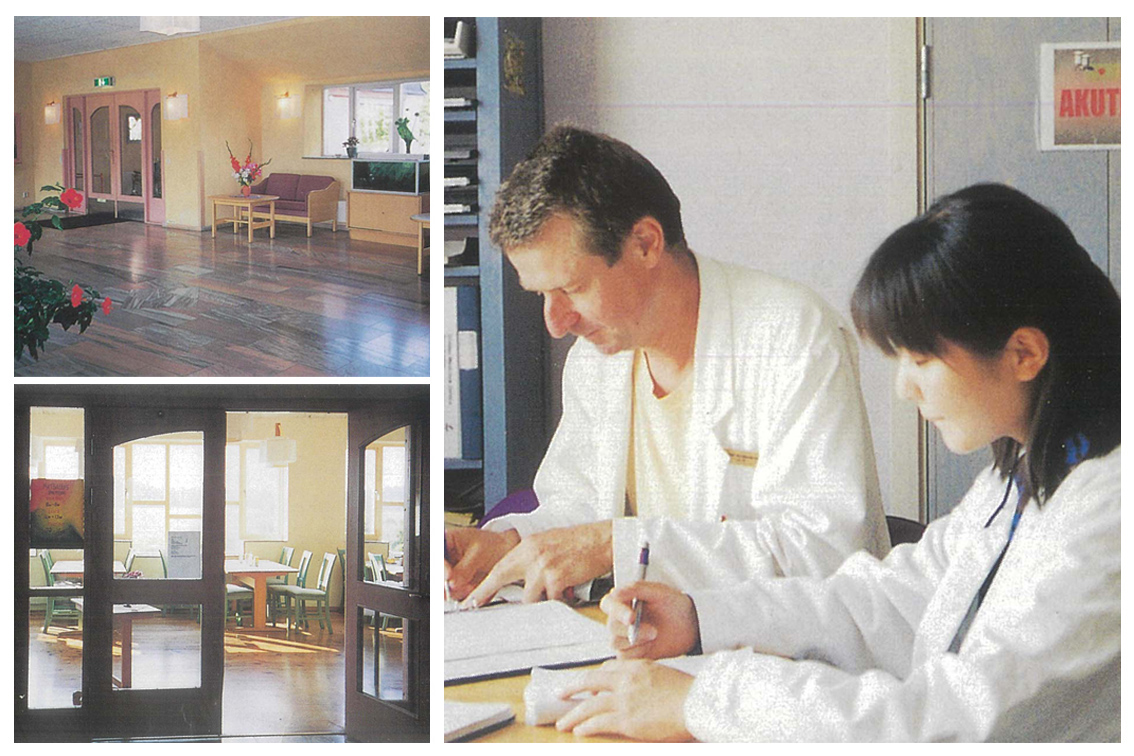

②病院の正面入り口およびホールは、日本の総合病院に比べて極めて小さい。そして小さな売店と喫茶店があり、壁や天井には木がふんだんに使われているので、第一印象は極めて家庭的である。もちろん外壁も、淡いサーモンピンクで、暖かく人を迎えてくれる。

③病院の最上階4階には、ホール、図書室、食堂がある。定期的なミサの他、毎週末には様々なイベントが開催され、地域の住民がやって来る。図書室には司書がいて、本の相談にのってくれる。食堂は基本的に職員用であるが、一般の食事が可能な患者さんも普通の服装で食事をすることができる。食事はベジタリアン用と一般用の二種類が選択できる。

④病室の壁は下半分が木で、上部は環境に優しいリサイクルペーパーに暖色が塗られている。室内の家具、収納もすべて木製である。

⑤診察室やナースステーションの家具や収納も木製で、アルミやステンレスの近代的な医療器具もすべて、木製収納に納められているので、まるで住宅の居問や食堂のイメージである。

⑥一直線の長い廊下が全くない。廊下は節目で斜めに折れ曲がっている。その鈍角の部分には必ず植木やオブジェがあり、目印として場所を印象づけている。最上階の廊下は、定期的にギャラリーとして開放されている。

⑦人間の「誕生」と「死」が重要と考えられている。出産にあたっては、明るいカーテンや花、そして壁には、絵画や装飾がある住宅の寝室のような部屋で、家族と共に子どもの誕生を迎える。また家族が旅人と別れをする部屋は、天井に緋色の光が見える教会のような空間である。

⑧過食や拒食の子ども達は、5〜6人で共同生活を送る。ここは全く病院のイメージではなく、寝室と居間、食堂がある一般の集合住宅である。他の病気の子どもたちも共同生活をしながら、治療を受ける。子どもたちの部屋はすべて1階で、直接テラスや庭、噴水の中庭に出る事ができる。

⑨美術療法室の天井は高く、上部の窓からの採光がここちよい。流しや工作台があり、汚してもよい学校の工作室というイメージである。自分を見つめ、手と身体で思いきり表現する事によって、「精神の自由」を獲得する。

⑩音楽療法室は意外に狭い。不整形の部屋には、素朴な形の打楽器や弦楽器が壁や収納棚に美しく整理されている。窓越しには豊かな庭の緑が見える。音楽というよりは、自然でおだやかな音の構成によって、魂と肉体のバランスを取り戻す。

さて、このフィルダークリニークは、共同病院という方式で運営されており、病院長はいない。したがってここで働く人達は、原則皆平等である。そして経営方針は、各部署からの代表者会議によって決定される。またこの病院は、人智学医療を支持する地域の市民と企業の寄付がその重要な収入源となっている。

◇その他のLattice記事の紹介はこちら◇

YMS公式Facebook

https://ja-jp.facebook.com/YMS.yoyogi/

YMS公式Twitter

Follow @YMS_o

YMS公式Instagram

https://www.instagram.com/yms.web/